秋になると栗が出回り始め、栗ご飯が食べたくなる

混ぜご飯をよく作ります

味付けは、いつも同じ

水に昆布と鰹節を入れ電子レンジで5分くらいチンして濾します。

冷めたら、醤油、塩、酒。

醤油を入れ味見。

少し薄味にして、塩を小さじ半分くらい

酒を入れて味見。

塩か醤油で調整

みりんは、入れません

昆布つゆも入れません

白だしを入れたこともあったけど、塩がきつすぎて使うのが面倒なのでもう使わない

これに、牡蠣やカニ、きのこ、栗など、単独で入れ炊飯します

ガスで炊飯するので、電気炊飯器は捨てました。

ガス器具に、炊飯機能がついています

常に金属製の鍋にセンサーが接触し、鍋の中を監視してちょうど良い具合に火加減を調整し炊いてくれます。

ボーイスカウトにいたので、はんごうの炊飯に慣れていますし、鍋の中も手に取るようわかります

「初めちょろちょろ中ぱっぱ赤子泣いても蓋取るな」

これは良くできた格言です。

- 火をつける

- 鍋の中で水分が沸騰し、対流をはじめる

- 鍋から水蒸気が発生し、水が鍋から漏れ出すこともある

この時は、米とともに鍋の中でグルングルン回っているので、ぜったいに蓋をとってはいけない、火も弱くしない - もし、水があふれ出したとかで蓋を取ると一気に冷め、対流がとまり焦げ出す

- しばらくすると、水蒸気の出も止まり、鍋の中での対流も止まる。

- カニ穴(コメが立っている状態)は、対流が止まりぐるんぐるんが停止した状態のこと

- そのまま放っておくと焦げる。僕は、匂いを嗅いでうっすらと焦げの匂いを感じてすぐ火を止める

- 鍋内部の上部には、水蒸気が充満している。

ここで蓋を取ると、水蒸気が一気に冷め、その水分がコメ表面に落ち、べちゃっとする - 20分ほど、蓋を取らずにそのままにして蒸らし作業が終わるまで待つ

混ぜご飯の時は、土鍋で炊くので、感覚で炊飯していますが、上のことがわかって入れば簡単です

ガスレンジの「炊飯機能」を使うとこれらを自動で行ってくれる

炊飯が終わるとランプが点滅し、蒸らししていますと教えてくれ、蒸らしが終わるとブザーで知らせてくれます

普通の炊飯も、混ぜご飯も、5分づき米も何も考えずに炊飯可能です

栗の皮むき

ネットでいくつか見つけたので試してみました

・栗の上部に十字に切り込みを入れ、電子レンジで2分

映像では、渋皮ごとするっとむけている。

結果

表面の固い皮は、すぐ取れたけど渋皮はダメ。

火が通った分、栗が柔らかくなり、渋皮をむいたときにボロボロになる

栗の外周に切り込みを入れ、ひたひたくらいの熱湯に2分浸す

映像では、上と同じように渋皮ごとするっとむける

結果

火が通った分、栗が柔らかくなり、渋皮を向いたときにボロボロになる

栗を冷凍、熱湯に2分ひたす

映像では、上と同じように渋皮ごとするっとむける

結果

火が通った分、栗が柔らかくなり、渋皮を向いたときにボロボロになる

で最適は?

「栗くり坊主」でむく

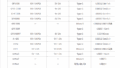

SUWADA 新型栗くり坊主

アマゾンで、ベストセラー1位で2200円

替えの交換刃も売っています

左利きの方は、左右の刃を入れ替えればOK

昔から使っています

皮の底の硬い部分からてっぺんのとんがった部分に向けてまあるく一周切って、サイドを切る

中も外も固いので綺麗に切れます

リンゴを剥いた人はわかると思うのですが、刃を動かすといいうより食材を手前に持ってくるという感覚。

ギザ刃を食い込ませ、切れる刃を手前に引き寄せる感覚。

you tubeに公式のHPがあり、理想的に剥いているので参考になります

ユーザーが、栗くり坊主を使っている動画もありますが、普段包丁を使ったことがないのか下手なので参考になりません。

大根のかつらむきが、栗くり坊主の扱いの参考になります。

是非、一家に一本。

コメント