色々な情報に触れる機会が増え、何が正しいのか?

整理します

お店の会計をしています

複式簿記を行い、仕分伝票を使い、貸借対照表、損益計算書などで状況を把握しています。

国債とは何か?

税とは何か?

子供が中学の時に社会の授業で鉄道の話をしていました

日本で最初の鉄道

新橋ー横浜間

この資金は、誰がどう捻出したのか?

国民から集めた税で賄ったのか?

調べると

日本で最初の鉄道(新橋-横浜間)の資金源は、主に政府によるものでした。明治政府は、富国強兵政策の一環として鉄道建設を推進し、そのための資金を捻出しました。また、一部民間からの出資もありましたが、国有化が進められました。

旧街道を、国道として整備する

ダムを作る

河川を整備する

学校を作る

橋を作る

これらは、税金だけで作れるはずがない

昔は、金本位制によって、保有している金を担保に政府が、国債を使って

紙の紙幣を刷り、硬貨を作り、市場に供給する

現在は、金本位制から管理通貨制度に変わっています

管理通貨制度とは?

管理通貨制度とは、中央銀行や政府が通貨の発行量を政策的に管理・調整する制度のことです。金本位制のように、通貨の価値が金などの特定の資産に裏付けられるのではなく、経済状況や政府の信用によって通貨の価値が左右されます。

メリットは、経済状況の変化に迅速に対応できるため、不況時には金融緩和を行い、景気後退を防ぐことができます。

無から有を生み出す

最初から税が存在するわけでない

国が、紙の紙幣や硬貨を作り、流通させ経済を動かしている

ある学者が、言っています。

国が、国債を発行し、お金を市場に流通させ経済を循環させる

そのまま、お金を発行し続けると、紙幣などの価値が下がる

それを是正するために、税と言う仕組みで、市場からお金を回収して、お金の流通量を調整する

回収したお金を国債の償還(発行した国債残高を減らす行為)に当てたりする

財務省は、集めた税で経済を回すことが前提。

しかし、上の考えだと国債発行して、お金を刷って、経済を回し、税で流通量を調整。

どちらが正しいのだろうか?

財務省は、将来の若者に国の借金という負債を背負わせてはいけない。

と述べている

- 発行した国債は、国の借金

- 発行した国債によって供給されたお金は、国民の資産

国民からしたら資産。国から見たら借金。

全く逆です。

普通は、銀行からお金を借りたら、金利がつき、期限が設けられます

しかし日本国の発行する国債は、自分自身の中で循環してるだけ。金利つけても、それも自分のものになる。

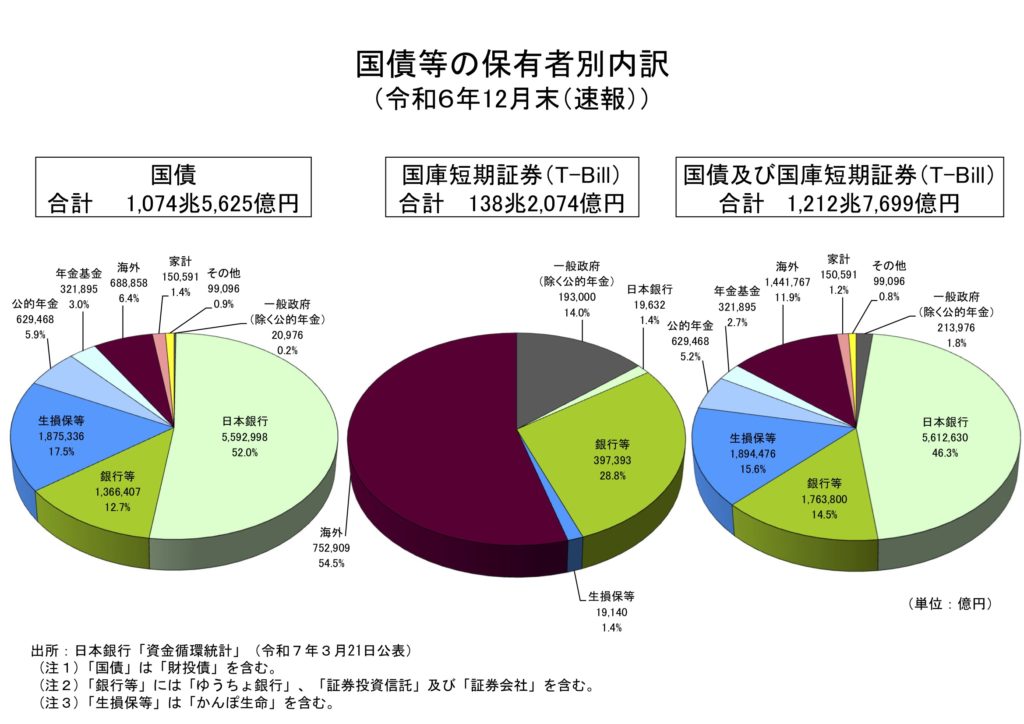

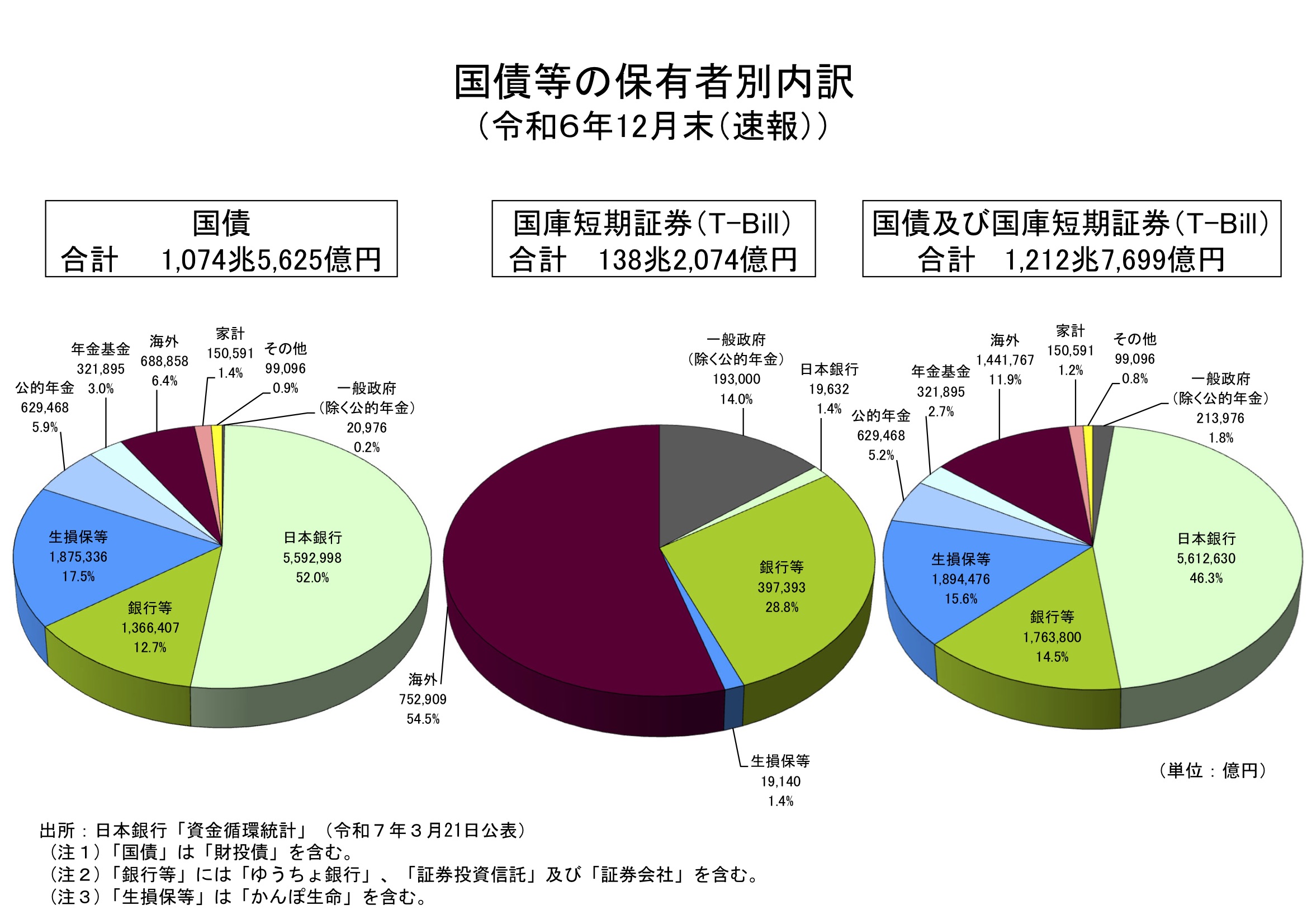

国債の発行元は日本

国債の受け入れ先は、日本銀行ほとんど。

海外比率がほとんど無いに等しいのだから、安全

コップの水を左から右に移しあってるだけ。

日本銀行の株の過半数以上を日本政府が持っているので日本銀行は、日本政府の子会社

なので日本銀行に払った国債の金利収入は、親会社の日本政府に吸収されるから、考える必要なし

日本銀行の株式の大部分は、政府と民間が出資しています。具体的には、資本金の55%が政府出資、45%が民間出資です

日本銀行の独立性とは?

日本銀行法第3条第1項では、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない」として、金融政策の独立性について定められています。

金融政策の運営において、政府から独立した立場

逆に言うと、日本銀行に認められている権利は、お金の調整のみ

国民の総金融資産

日本の家計金融資産は、2024年12月末時点で2230兆円と過去最高を記録しました. 内訳は、現金・預金が約5割、保険・年金・定型保証が約25%、株式・投資信託が約20%となっています. 2024年12月末の株高や円安が、株式や投資信託の残高を押し上げ、過去最高を更新した

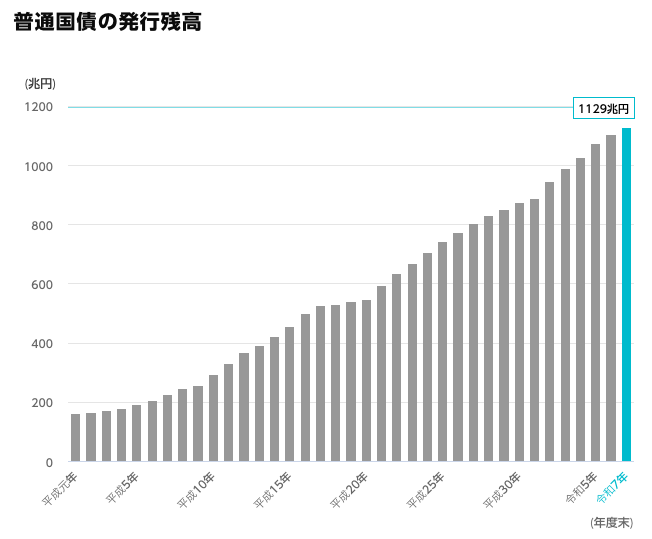

国債の発行額は、

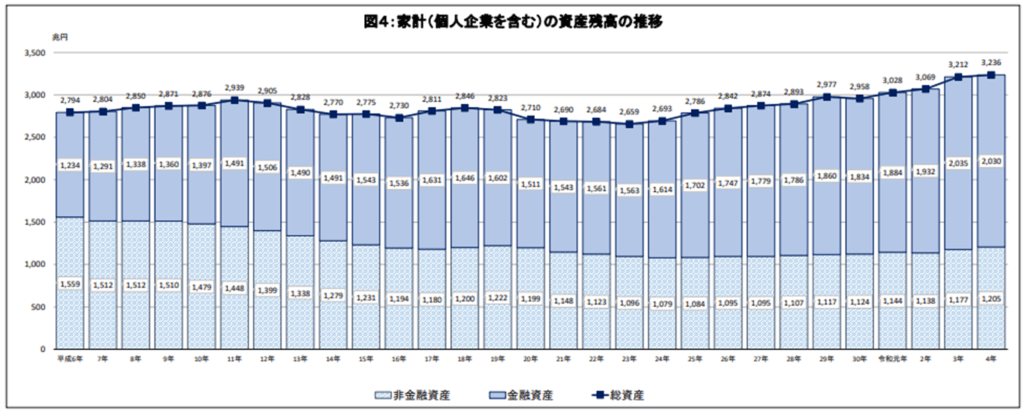

資産は非金融資産と金融資産と分けて表示されています。非金融資産は減少傾向、金融資産は増加傾向にあり、令和4年末で非金融資産は1,025兆円、金融資産は2,030兆円となっています。これもひとりあたりに換算すると、非金融資産が800万円超、金融資産が1,700万円弱

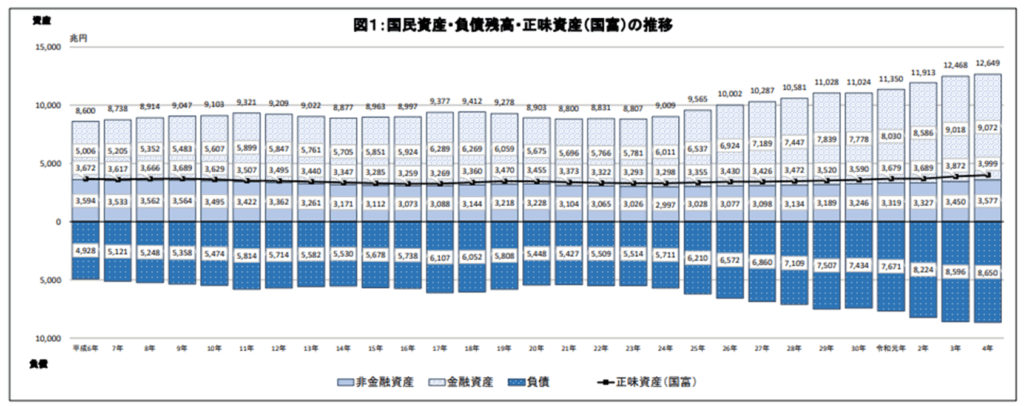

この図において金融資産と負債が年々増加していることはわかると思います。そして令和4年(末)の数値では、非金融資産が3,577兆円、金融資産が9,072兆円、負債が8,650兆円で、非金融資産と金融資産の合計から負債を差し引いた正味資産(国富)は3,999兆円で過去最高となっています

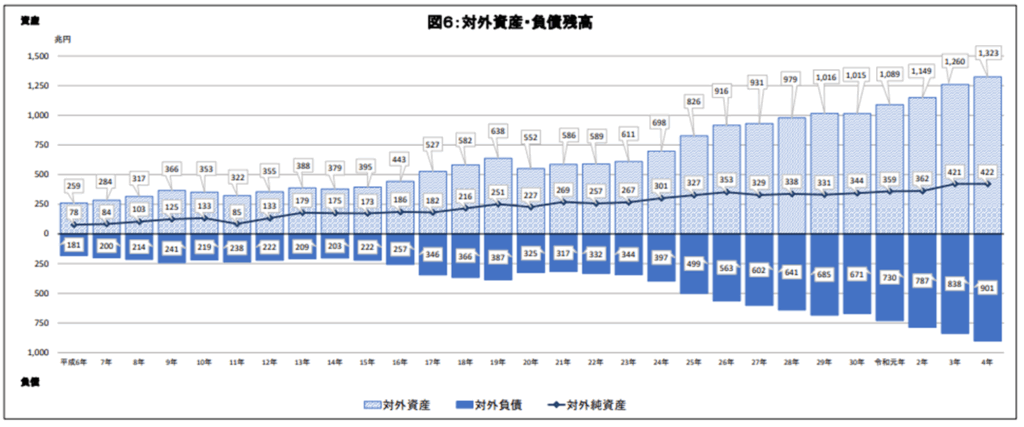

日本の対外純資産は令和4年末で422兆円であり、この対外純資産額は世界一

日本の正味資産(国富)3,999兆円、内訳は非金融資産3577兆円、金融資産が9072兆円で資産合計は、1京2649兆円、負債が8650兆円です。

正味資産の制度部門別内訳は、個人企業を含む家計が2854兆円、非金融法人企業が756兆円、金融機関92兆円、一般政府177兆円となっています。対外純資産は422兆円で世界一だそうです。

こんなにお金持ちなのになぜ、日本の給料は、ずっと上がらなかったのか?

お金が、回らないのか?

東南アジアでは、夜ご飯は、外食がほとんどだそうです

お金を使うから、低い所得でも循環し、経済が動いて活気が生まれている

バブル崩壊後、とっくに回復しているのにうまく経済が回らない。

イメージですが、

大きな雪だるまが、勝手に転がっている

でも一度動きを止めたら再度動かすには、莫大な労力が必要になってくる

それが国債発行による財政出動。

なのに、集めた税金を国債の償還に回し、さらに消費税で市場のお金を回収し、国債の償還に回し、

公共事業を抑制し、市場でのお金の供給量を減らし続けている。

一度止まった、大きな雪だるまは、大きな過剰な力で動かさないと無理。

緩やかな坂道なので、一度動き始めたらゆっくりと自力で動き出す。

国債による財政出動と、消費税を下げることでの消費喚起。

民間からのお金では無理。

お金持ちが、お金を溜め込んで、企業もお金を必要以上に溜め込んで、若者は給料上がらない

昔には無かった、スマホの通信料が家計のグラフに登場し、遊興費を食っている。

では、どうすれば良いのか?

簡単です

消費税を一旦やめる。

国債を発行し、お金の供給量をどんどん増やし、意識を改革し、消費マインドを再び活性化させる

国債を発行しすぎて、お金が供給されすぎたら、いつか税を使って回収し、調子すればいい

税で経済を回すのではなく、税は、あくまでお金の回収による調整のためのもの。

2020年のグラフ

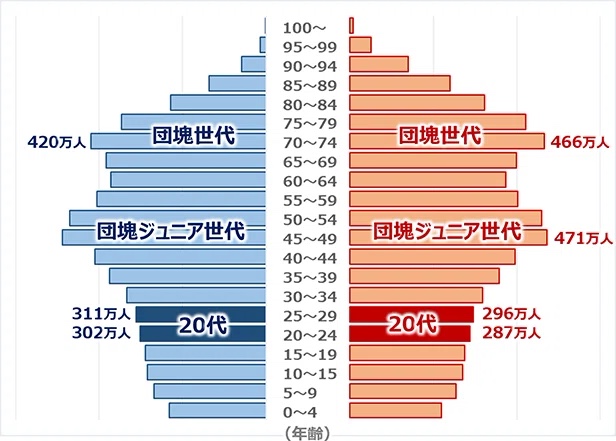

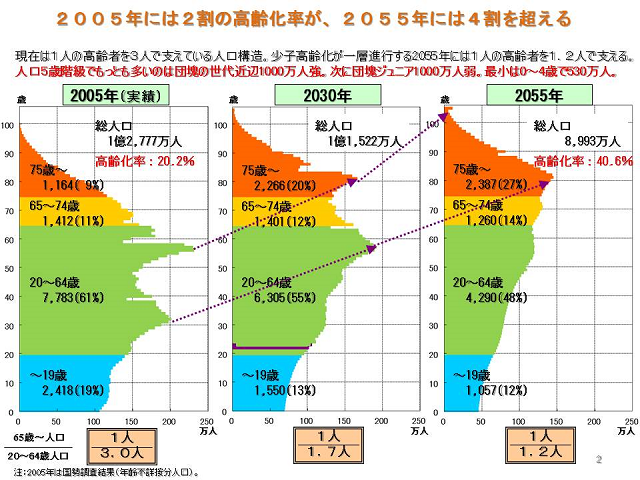

上の表は2005年の国勢調査のもの

団塊世代の人は、2025年現在、76〜78歳

テレビの解説者が、借金を若者に背負わせるのか?

と国債発行論者を挑発しています

あほか。

現在の人口ピラミッド構造で語るのはどうか?

20年度の2045年

団塊の世代は、96歳から〜98歳

生きていますか?

大半が、亡くなっている

ピラミッド構造は、寸胴に近くなっていく。

将来のための健全化を今しなくてもいずれ、やがて人口ピラミッドのねじれは解消される。

ならば、今は、どんどん国債を発行し、年金暮らしの老人の所得を増やし、子供を産み育てる人たちの

所得を増やし、経済の回転を無理矢理にでも動かす必要がある

増やしすぎた国債は、後で償還して減らせばいいだけ。

中国にこれ以上やられないため、すぐにでも日本の国力、経済力を再起動する必要がある

財政規律化は、20年後から始めればいい。

コメント